|

|

Tweet |

五味 弘 = OKI (沖電気工業) エバンジェリスト | 2017年8月16日

|

|

Tweet |

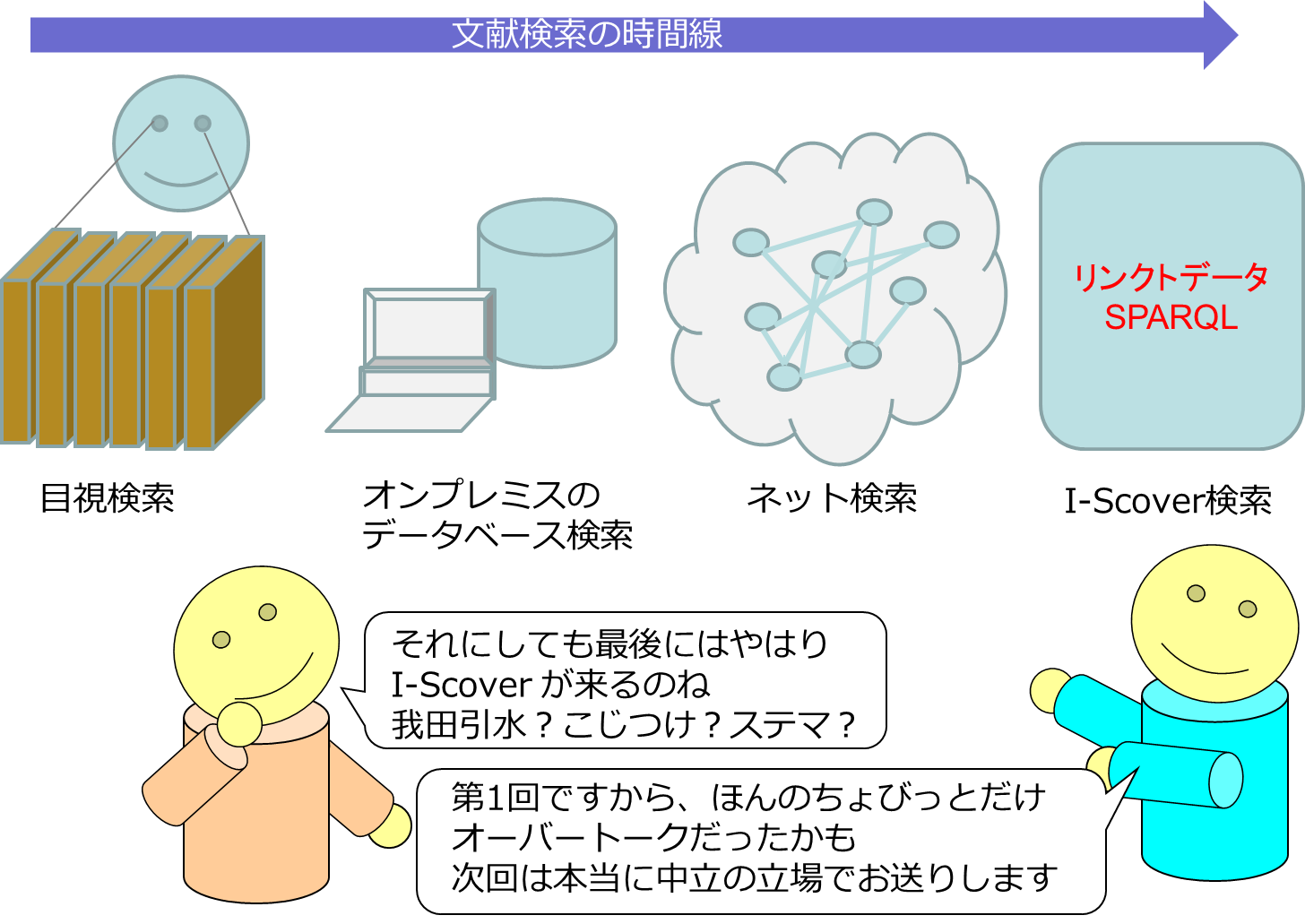

今は昔、私が学生のころ(地球紀元1980年代)は、文献検索は図書室での目視によるヒューマン文献検索であった。左右二つの目での並列検索ができず、シーケンシャルサーチであった。データベースそのものがまだ研究テーマであった当時は、しかめ面した先生や手伝いたいオーラを出す先輩らが人間データベースとなり、文献検索システムの一部に組み込まれていた。その動作エネルギーの源はお礼の言葉と土産であった。

その次に登場したのがデータベースを中心にしたオンプレミス型の文献検索システムであった。データベースは固定され、どうしようもなく偏屈で、端末はコンクリートで固められた室内にあった。この専用の端末から専用のキーワードを入れて検索しても、多くの場合は、「そんな文献はない、おととい、来やがれ(意訳)」という返答が返ってきた。その当時はタイムマシンがなかったので、これ以上の対応はできなかった。

こんな時代もあったが今では、文献検索はネットでするのが常識となり、CiNiiを始め、色々な論文検索プラットフォームが整備されている。もちろん偉大なるGoogle神で検索しても目当ての論文は見つかり、さらに神託は下る「文献は見つかりましたが、これは読むべき価値はありませんので、お勧めはできません(意訳)」。しかしネットで論文は見つかっても、それは単発であり、有機的でなく、関連する論文を芋づる式で検索することは面倒でやる気を萎えさせる。まったく萌えない。ツンデレサーチぐらいはしてほしいものである。

そして21世紀に革命が起こる。電子情報通信学会という世界平和を守る組織(表向きは一般社団法人)が文献検索システム I-Scover を誕生させる。I-Scover は文献を有機的に検索でき、また几帳面な日本人が好きそうな木目細かい検索もでき、そして検索ヲタクやハッカーには思い通りの拘りの検索ができる。今までの文献検索とは違い、I-Scoverにはリンクトデータで格納された文献が有機的に検索でき、公開用APIであるSPARQLでどんな検索でも創造でき、SPARQLで世界の検索を操ることができる。これは今までの論文検索でイライラを募らせていた不満を一挙に解消するものであった。最早、Google や CiNiiだけでは満足できなくなった。後世の歴史家は、これを「灼熱のアイスカバ・インパクト」と呼んだ。

--- とある研究室での会話(2) ----------------------------------------------- アイ子: でもI-Scover の文献検索って、結局、他の検索とどう違うの? すかば: 馬鹿なの?1回死ねば?いえ、1回検索すれば?I-Scoverで。 アイ子: 罵倒されるのは予想してたけど、その後にI-Scover検索を勧めらても・・・ すかば: つまりは使い倒して、スパークリングワインだったかしら、これで検索するのよ。 アイ子: いやAPI はスパークルだし。そこまでいくのは検索ヲタクかハッカーだけって。 --------------------------------------------------------------------------- --- とある研究室での会話(3) ----------------------------------------------- アイ子: I-Scover はリンクトデータだと言っても、結局は全文検索の方がいいと思うの。 すかば: あなたはGoogle 教信者なのかしら。有機的に整理整頓されてた方がいいのよ。 アイ子: でも先輩の部屋はリンクトでなくて、全文検索ぽいし。 すかば: 何を言っているのかしら。私の部屋はLODなのよ。 アイ子: え?オープンにしているの?あれを!先輩、正気か?クローズドデータにしろ。 ---------------------------------------------------------------------------

関連ページ

第2回「I-Scover なにしていますか?暇ですか?検索してもらっていいですか?」

第3回「ゼロから始める気ままなI-Scover 生活」

文献探しはI-Scover とともに

Copyright © 2017 All Rights Reserved by GOMI Hiroshi.